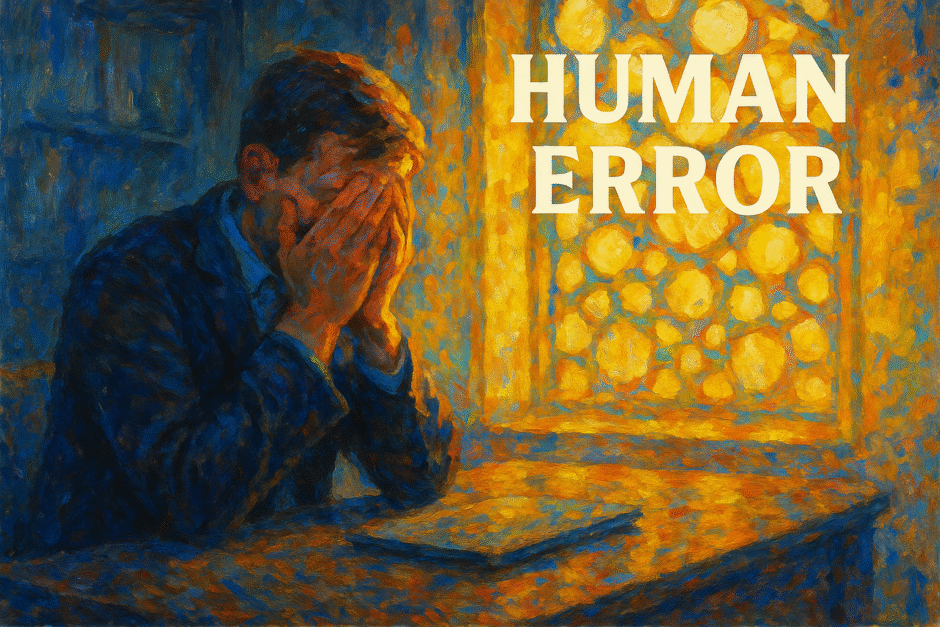

「またやっちゃった…」

仕事でのちょっとしたミスに落ち込んでいたとき、先輩が一言。「それ、人間だからしょうがないよ」って。

その言葉の裏に、実は“科学的な裏付け”があると知ったとき、私は少しだけ自分を許せるようになりました。

この記事では、心理学者ジェームズ・リーズンが書いた名著『Human Error(ヒューマンエラー)』をもとに、「なぜ人はミスをするのか」「どうすればミスと上手に付き合えるのか」をわかりやすく解説していきます。

人はなぜミスをするのか?それは“正常な脳の働き”だった

リーズン博士の主張は衝撃的です。

彼は「人間のエラーは異常ではなく、むしろ通常の認知プロセスの一部だ」と言います。

つまり、ミスは“注意力が足りない”とか“能力が低い”といったネガティブな問題ではなく、むしろ“脳が効率的に働いている証拠”なのです。

たとえば、以下のようなシチュエーション、心当たりありませんか?

スマホでカレンダーを開こうとして誤ってカメラを起動

毎朝の通勤ルートを考えずに歩いていたら、今日は別の場所に行く日だったのに気づかなかった

こうしたミスは、脳が過去の“頻度”や“パターン”を自動的に処理している証拠。これをリーズン博士は「スキルベースのスリップ」と呼びます。

エラーにも種類がある?3つの分類で理解が深まる

リーズン博士の理論では、エラーは以下の3つに分類されます。

スキルベースのスリップ(Skill-based slips)

習慣的な行動の中で、注意が外れて起こるミス。

ルールベースのミステイク(Rule-based mistakes)

間違ったルールや手順を適用してしまうケース。

知識ベースのミステイク(Knowledge-based mistakes)

全く新しい状況で、正しい判断材料がない中での誤判断。

このように分類していくことで、「どのミスがどんな理由で起きたのか?」を客観的に分析できるようになります。

ミスを減らすにはどうすればいい?実践的アプローチも紹介

『Human Error』は理論だけでなく、ミスを予防・対処するヒントもくれます。

たとえば、

環境デザインを変える(例:ミスしやすい手順には確認ステップを追加)

エラーモニタリングの習慣化(「間違いに気づける仕組み」をつくる)

経験に基づいたフィードバックを得る(ルールベースのミスを減らす)

リーズン博士は「ミスをなくすことより、うまく付き合うこと」が重要だと説いています。

人間のミスは“脳が正常に働いている証拠”であり、『Human Error』に学ぶことで、ミスを責めるのではなく活かす視点が身につきます。

1.Reason, J. (1990). Human Error. Cambridge University Press.

▶人間のエラーを「正常な認知プロセスの一部」と捉え、ミスの分類と原因を科学的に整理した名著。スリップやミステイクの違い、そしてそれを引き起こす脳の働きを論じた

2.Gray, W. D., Sabnani, H., & Kirschenbaum, S. (1993). Review of the book Human Error. International Journal of Man-Machine Studies, 39, 1056-1057.

▶『Human Error』の内容とその科学的意義をレビュー。特にGEMS(Generic Error Modeling System)や、エラーを分類・予測する方法論について紹介。