「またやっちゃった…」——その瞬間、あなたは自分を責めたかもしれません。

でも上司はこう言うはず。「注意力の問題だろ?」

読者のあなたはきっと心の中で反論します。「いや、あのフロー自体がややこしいんだって!」——そう、その直感、だいたい合ってます。

この記事でわかること

- ヒューマンエラー研究の基本「個人アプローチ vs システムアプローチ」

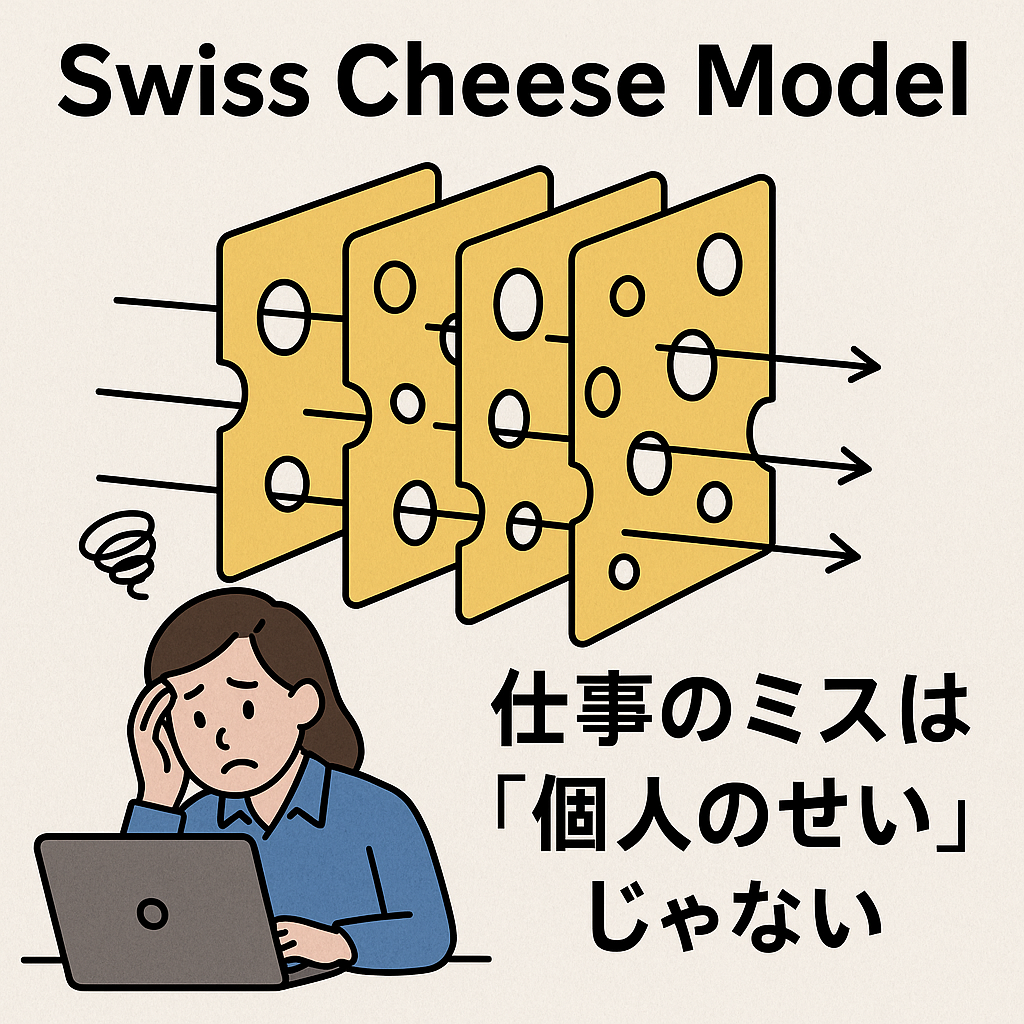

- 有名な「スイスチーズモデル」が、なぜ“自分責め”を終わらせるのか

- 20〜30代のビジネス現場で“ミスを減らす”ではなく“ミスに強い”仕組みをどう作るか

「人が悪い」の罠——個人アプローチとシステムアプローチ

ヒューマンエラーの世界的権威ジェームズ・リーズンは、ミスの見方を大きく2つに分けました。

個人アプローチは「忘れた・不注意・怠慢」といった“人の欠点”に焦点を当て、システムアプローチは「時間不足・手順の複雑さ・道具やUIの問題」など“環境や仕組み”に目を向けます。

医療・航空などの安全分野では、後者のシステム視点で「守りの層(ディフェンス)」を増やす発想が主流。個人に張り紙や根性論を足すより、仕組みの穴をふさぐ方が効果的だとされます。

要点

ミスは“結果”であって“原因”ではない。

重要なのは「誰がやらかしたか」より「なぜ守りが機能しなかったか」。

スイスチーズモデルの話

イメージは、穴だらけのチーズを何枚も重ねたもの。1枚の穴は小さくても、偶然に穴が一直線に重なると事故が起こる。この穴には2種類あります。

アクティブエラー:現場の“うっかり”や“手順違反”

潜在条件:上流の設計・運用・人員配置・UI/ツール・手順設計などに潜む“仕込み済みのバグ”

現場のエラーだけを叱っても、上流の潜在条件がそのままなら、同じタイプのミスは再発します。だから、再発防止=潜在条件を見つけて直すこと。これがリーズン流。

20〜30代男性の現場で今日からできる“ミスに強い”仕組み化

A. フローから「考えどころ」を消す

一画面一決定:フォームは分割、選択肢は3つ以下。

命名を固定化:ファイル名・列名・ブランチ名はパターン化

既定値は安全側:危険なオプションはデフォルトOFF。

B. チェックは“人に頼らず、構造で担保”

プリフライトチェック:出荷前・リリース前に自動スクリプト/テンプレで検証。

ダブルルック:本人OK→相互チェック(所要3分のミニレビュー)。

バリデーション:フォーマット・数値範囲は入力時に弾く。

C. 「報告が得」になる文化

怒らない・褒める報告:初回報告に“改善時間をつける”制度。

インシデントは“学びの素材”:人名は出さず、手順・環境に焦点。

ふりかえり定例:KPT(Keep/Problem/Try)で“潜在条件”を1つずつ潰す。

D. “非常時”の指揮系統は現場最適へ

普段は上長承認、障害時はその場のエキスパート主導で一時スイッチ。

終わったらすぐ通常モードへ戻す——高信頼組織の定石です。

ミスは個人の資質ではなく、仕組みの穴が“たまたま並んだ”結果——だから、あなたがやるべきは“叱る”ではなく“穴をずらす・ふさぐ”設計です。

James Reason, “Human error: models and management,” BMJ, 2000.

▶ この研究は、ミスの原因を「人」ではなく「システム」に求める視点を提示し、スイスチーズモデルで“アクティブエラー”と“潜在条件”の両輪管理を提案。医療・航空・原子力など高信頼組織の知見を一般組織にも応用できることを示しています。